Marie Peyrat, fille de l'homme de lettres Alphonse Peyrat, devenue marquise par son mariage, est issue d'une famille profondément anticléricale et républicaine. Au fil de la correspondance se dévoile le parcours atypique d'une femme indépendante et éclairée.

Marie Louise Jeanne Peyrat naît le 26 décembre 1840 à Paris, un peu plus d’un an après le mariage de ses parents, le journaliste et homme politique, Alphonse Peyrat, et Emma Risch, fille d’un percepteur.

Durant la jeunesse de Marie Peyrat, la famille réside essentiellement dans les IIe et IXe arrondissements de Paris. Bien que son père donne au nom Peyrat une certaine notoriété de son vivant, il est issu d’un milieu modeste, comme en témoignent les professions de son propre père, Jean Peyrat, porteur de chaises puis commerçant à Toulouse. Marie a deux jeunes frères, Georges, militaire puis percepteur, et Théodore, journaliste, qui meurt prématurément de la tuberculose à 26 ans. Pendant le conflit franco-prussien, les correspondants d’Alphonse Peyrat terminent souvent leurs missives en demandant des nouvelles des deux fils, alors au front. Ainsi George Sand (1804-1876) écrit à Alphonse Peyrat le 2 septembre 1870 : « Avez-vous des nouvelles de vos fils ? Cher-ami, nous sommes tous malheureux ! Aimons-nous ! » (MSVC 299, lettre du 2 septembre 1870.)

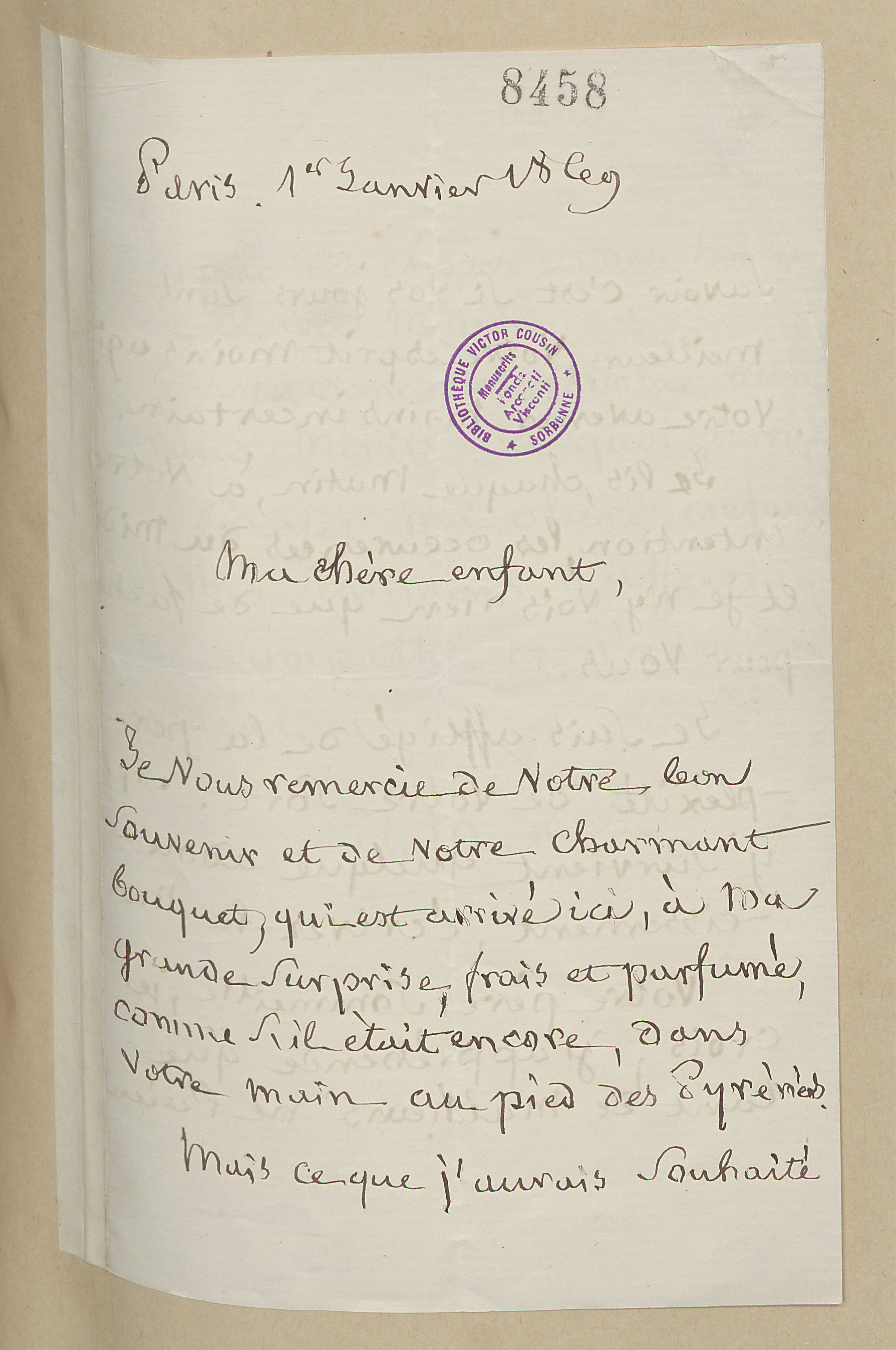

Très jeune, Marie entretient déjà une correspondance régulière et éclairée. Baignant dans un milieu littéraire et érudit, elle a parfois elle-même des échanges avec les amis de son père. Parmi eux, Alexandre Moreau de Jonnès (1778-1870), militaire et haut fonctionnaire chargé de la Statistique générale de la France jusqu’en 1851, qui entretient avec la jeune fille une correspondance amicale et bienveillante.

Élevée dans une famille républicaine anticléricale de libres penseurs, Marie est bercée par les idées politiques de son père, voltairien, robespierriste et actif opposant au Second Empire.

Dans la mouvance d’Alphonse Peyrat et de ses fréquentations, Marie développe pour le siècle des Lumières et la période révolutionnaire une fascination qu’elle conservera toute sa vie. Le milieu politique la passionne, son goût pour l’histoire la pousse à assister aux cours et probablement à quelques soutenances de thèse de l’École des Chartes en auditrice libre. Les relations épistolaires qu’elle entretient avec des chartistes confirment sa familiarité avec ce milieu. Elle fréquente également le Collège de France, les bancs de la Sorbonne et ceux de l’École du Louvre.

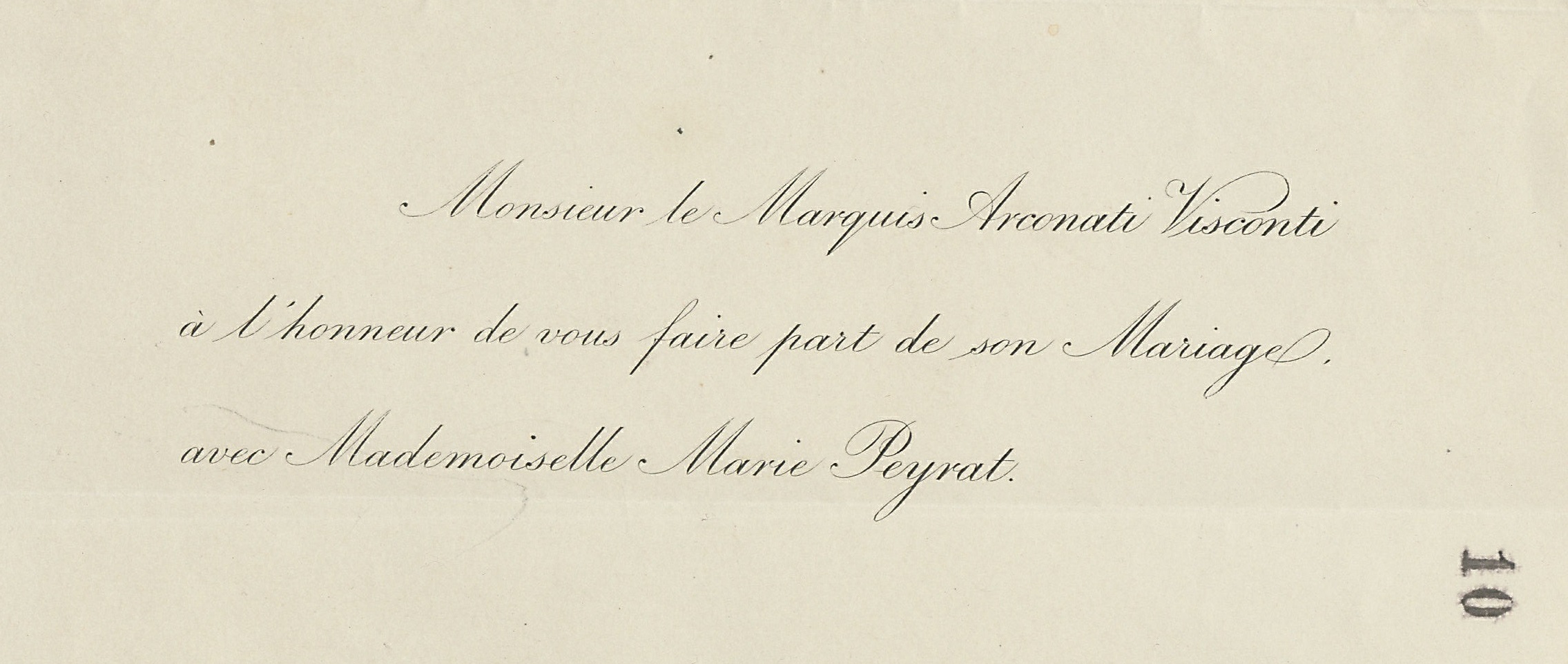

En 1873, Marie Peyrat épouse le marquis Gianmartino Arconati-Visconti (1839-1876), qu’elle a probablement rencontré par l’intermédiaire des relations de son père.

En effet, Alphonse Peyrat est très lié aux représentants du Risorgimento en exil à Paris, dont Giuseppe Arconati-Visconti (1797-1873), sénateur et père de Gianmartino. Ancien combattant du Risorgimento, Gianmartino est un géographe intéressé par la chose sociale et reconnu au sein des sociétés de géographie. Deux de ses expéditions, au nord de l’Arabie et en Algérie, ont donné lieu à des publications (Viaggi a caso di un vagabond gita ad Algeri, Paris, s.n., 1864 et Diaro di un viaggio in Arabia Petrea (1865), Turin, V. Bona tipographe de Sa Majesté, 1872).

Bien que les pères des fiancés semblent volontiers se côtoyer, un mariage avec une fille de journaliste et député anticlérical ne correspond pas aux attentes tant sociales que religieuses de la famille Arconati-Visconti. La fortune d’Alphonse Peyrat est modeste et il n’est pas prévu de dot. Ce n’est donc qu’après la mort de Giuseppe Arconati-Visconti que Marie et Gianmartino convolent en justes noces. Marie a alors trente-deux ans.

Carlo Arrivabene Valenti-Gonzaga (1820-1874), neveu du parrain de Gianmartino, écrit au jeune marié une lettre émouvante en réaction à l’annonce du mariage envoyée à son oncle, Silvio Arrivabene (17..-18..). Il se réjouit de la nouvelle dans ce courrier et partage son regret de ne pouvoir assister à l’événement pour cause de maladie.

« Un souvenir. Te rappelles-tu une nuit que je te veillai lors de ta grave maladie à Heyden Qu’en parlant de Mlle Peyrat tu doutais de la possibilité de pouvoir l’épouser ? Pourquoi ? dis-je - Pour les préjugés de caste de mes parents. - Ah, bah ! J’ajoutai. Je te parie mes Aldo contre trois de tes perles qu’un jour j’aurai l’honneur d’appeler Mlle Peyrat Marquise Arconati. J’ai gagné le pari... »

L’absence de fortune de la famille Peyrat est cependant contrebalancée par la notoriété du père de Marie et de ses amis, Carlo Arrivabene mentionne en effet l’ « illustre et excellent père » de Marie Peyrat. Elle est aussi atténuée par la célébrité d'un des témoins de mariage de Marie qui vaut bien une dot, Victor Hugo lui-même. Dans une lettre conservée par la Bibliothèque nationale de France, Alphonse Peyrat remercie son ami de leur faire cet honneur.

« samedi 29 novembre [1873]

Mon cher maître,

C'est [le mariage civil] ce soir à 9h. Un de mes fils ira vous prendre à 9h moins un quart.

Vous faites honneur à Arconati, l'honneur qu'il ambitionnait, mais comme le plus chimérique des rêves. Ma fille est fière de sa dot et elle m'a chargé de vous le dire, [connaissant] que, devant vous et à ce moment, elle sera incapable de vous le dire elle-même.

Quant à moi, cher maître, je suis bien touché de ce que vous faites pour moi et je vous remercie de tout mon cœur.

A. Peyrat »

Lettre d’Alphonse Peyrat à Victor Hugo, 29 novembre [1873]. BnF, NAF/25158 F.373-374.

Après le mariage, le couple se rend en Italie, où Gianmartino est aide de camp du roi Victor-Emmanuel II (1820-1878) et prépare une expédition en Afrique. Il décède à Florence deux ans et trois mois plus tard, le 23 février 1876, laissant la marquise Arconati-Visconti à la tête d’une fortune colossale comprenant des domaines en Lombardie, en Belgique (le château de Gaasbeek, près de Bruxelles), sur le lac de Côme (la Villa Balbianello) ainsi que divers palais et demeures à Rome et aux alentours de Florence.

Veuve, Marie retourne à Paris où elle acquiert en 1880 un hôtel particulier rue Barbet-de-Jouy. Elle tient le jeudi un salon où se rencontrent des personnalités emblématiques de la société de la IIIe République. Fervente dreyfusarde, elle n’hésite pas à écarter de ses fréquentations ceux qui ne partagent pas ses opinions politiques.

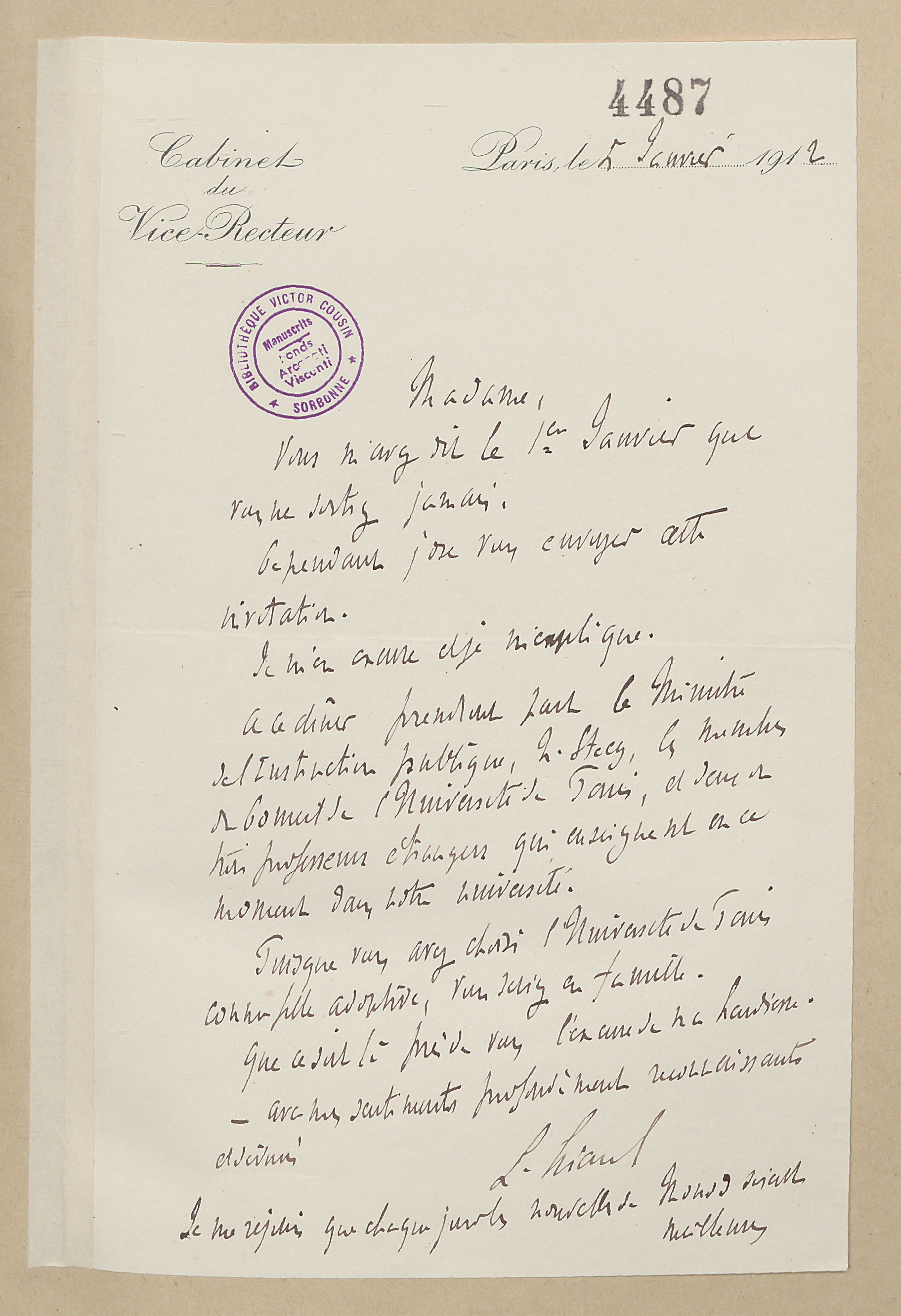

Si la marquise reçoit beaucoup, pour un dîner rue Barbet-de-Jouy comme pour un séjour dans l’une de ses nombreuses demeures, elle se rend toutefois assez peu aux événements où elle est conviée. Quelques invitations, comme celle du recteur Louis Liard (1846-1917) le 2 janvier 1912, témoignent de ce fait.

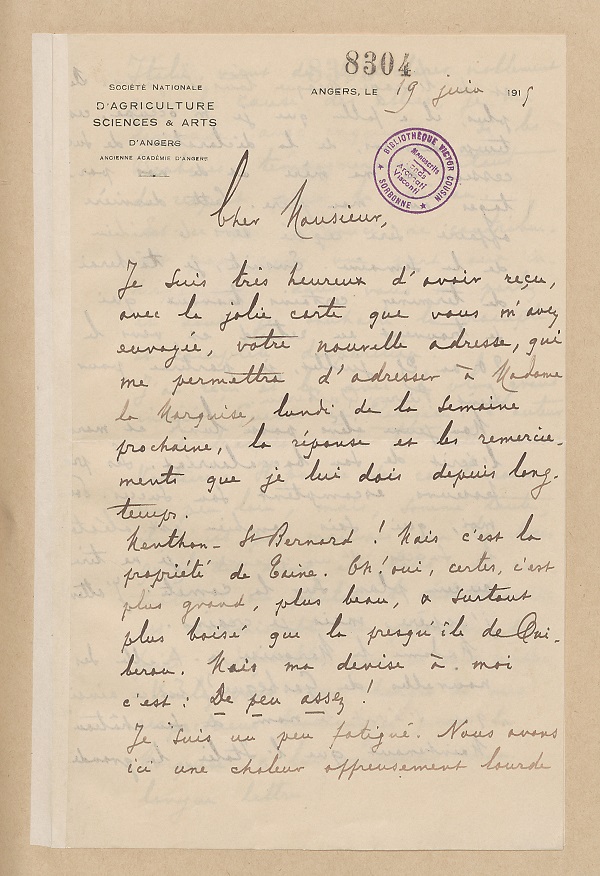

La marquise compte parmi ses amis et correspondants un grand nombre d’historiens et historiens de l’art, archéologues et conservateurs. À travers ce réseau, elle fait la connaissance de Raoul Duseigneur (1845-1916), amateur d’art et collectionneur, qui devient son compagnon au moins à partir de 1891 et jusqu'à sa mort en 1916. Il la conseille dans le milieu du marché de l’art, dans la gestion de ses nombreuses libéralités, et l’aide enfin à tenir ses comptes, du moins en ce qui concerne ses dons.

|

|

La marquise a une personnalité irradiante : elle impressionne son entourage et force l’admiration. Son parcours atypique, sa force de caractère, sa générosité et son indépendance sont les traits qui lui sont le plus souvent reconnus.

« Je vous envoie ce simple mot : Merci.

Ces deux syllabes sont grosses de sentiments.

J'ai trouvé et je vous redis le mot qui vous caractérise : "une femme admirable, qui ajoute à l'art de ses largesses, l'art du cœur". »

Lettre de Louis Liard, 19 décembre 1912. MSVC 281 F.4501.

En 1917, Augustine Bulteau (1860-1922), femme de lettres et salonnière, confie à Franz Cumont (1868-1947) ses impressions sur Marie. Franz retranscrit pour son amie l’éloge dressé par Madame Bulteau :

« Madame Bulteau que vous avez rencontrée chez lui, est une grande amie de Briand et de Duchesne et j'apprécie beaucoup son intelligence et son caractère. Vous avez produit sur elle une grande impression qu'elle n'a pu se retenir de me communiquer. "J'ai rarement vu une personne aussi intense, (m'écrit-elle). On devine en elle une énergie vitale prodigieuse et quelle sensibilité jeune, intacte ; comme cette femme sait aimer ! Elle a dit son âge au // cours de la conversation et j'en suis demeurée stupéfaite. En vérité elle a trente ans à peine, et la fraîcheur et toute la force de son pouvoir de sentir, et de souffrir, hélas ! C'est une créature toute vibrante. Sa douleur n'est pas l'affaiblissement de la vieillesse découragée, c'est la révolte vigoureuse d'un être en plein [sic] de vie. Elle m'a intéressé[e] violemment, et même davantage elle m'a ému[e] »

Lettre de Franz Cumont à la marquise, [1917]. MSVC 268 F. 1634-1635.

À la veille de la Première Guerre mondiale, des opinions opposées troublent le salon du jeudi. Deux groupes se démarquent, les pacifistes autour de Jean Jaurès (1859-1914) et les nationalistes que soutient la marquise. Lasse des disputes, la marquise ferme la porte à Jean Jaurès en 1913. Le salon prend fin peu de temps après l’entrée en guerre.

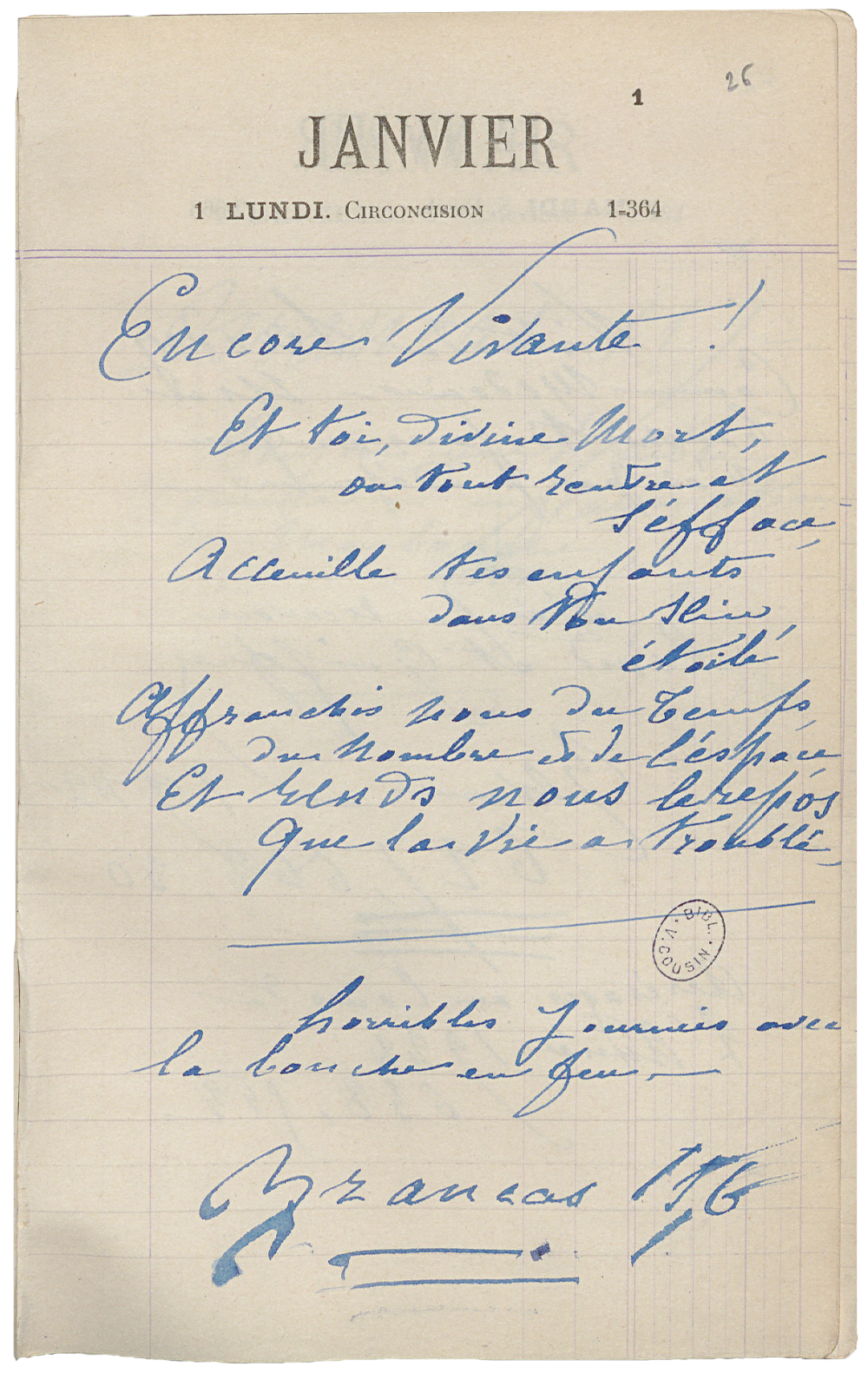

Marie Arconati-Visconti meurt le 3 mai 1923 à Paris (VIIe), à l’âge de 82 ans. Ses quatre agendas témoignent de la souffrance de ses dernières années, tant liées à la maladie qu’à la douloureuse absence de Raoul Duseigneur mort en 1916. Dans ses agendas se succèdent visites de son médecin et ami, Paul Le Gendre (1854-1936), rendez-vous avec ses proches à son domicile ainsi qu’avec son notaire et des représentants de l’Université de Paris, désignée comme légataire universelle.

Marie confie à ce presque journal ses humeurs au jour le jour, sa douleur, son étonnement d’être encore en vie, son désir de mourir à son tour.

Inhumée auprès de Raoul Duseigneur, sa tombe porte pour épitaphe un vers de François Villon extrait du rondeau « Mort, j’appelle de ta rigueur » dans Le Testament : « Deux étions, n’avions qu’un cœur ». Une plaque commémorative de l’Université de Paris complète la sépulture en remerciement de la générosité dont la marquise fit preuve à son égard.