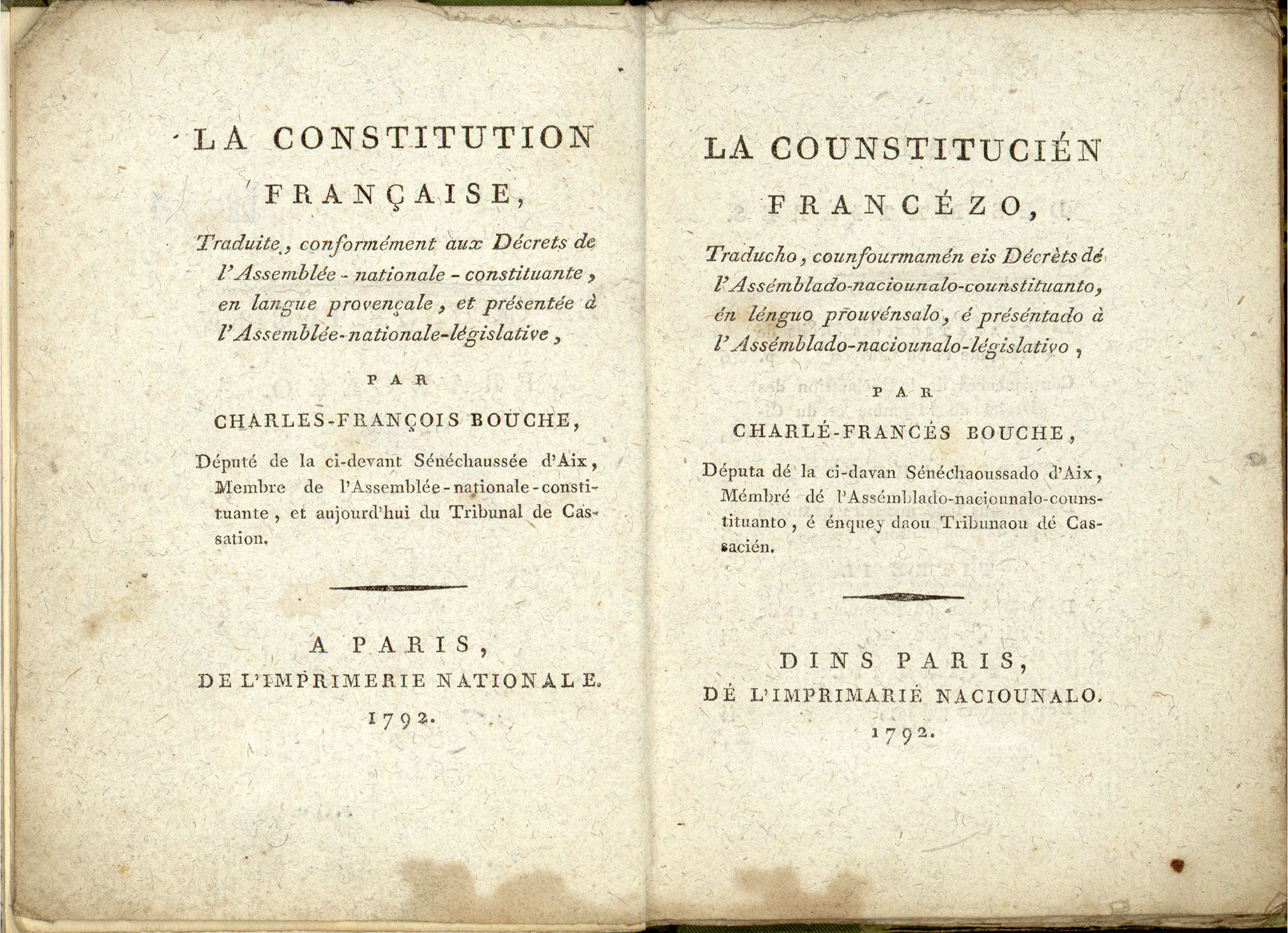

Counstitucién francézo, 1792

Révolution, langue nationale et langues régionales : lumières sur la Counstitucién francézo (1792)

En cette Journée dédiée par les Nations Unies à la célébration de la langue française, nous vous proposons de vous pencher sur la question de la langue en Révolution, à partir d'un document de juillet 1792 dont un exemplaire est conservé à la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne et en ligne sur NuBIS : une Constitution bilingue franco-provençale.

Les apports linguistiques de la Révolution française sont généralement mal connus du grand public, ou réduits à l'idée d'une offensive contre les patois et langues régionales, menée depuis Paris. En témoigne cette envolée, restée célèbre, du député Bertrand Barère : « Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton ; l'émigration et la haine de la République parlent allemand ; la contre-révolution parle italien, et le fanatisme parle le basque. Cassons ces instruments de dommage et d'erreur. » (Rapport du comité de salut public sur les idiomes, 8 pluviôse an II / 27 janvier 1794). Les autorités révolutionnaires n'ont pourtant pas toujours considéré les langues régionales avec une telle virulence – mais elles se sont toujours intéressées de près à leur cas et à leur relation avec le français.

Une France linguistiquement morcelée

À l'aube de la Révolution, la France compte quelque vingt-huit millions d'habitants. Parmi eux, douze millions sont incapables de « soutenir une conversation suivie » dans « la langue nationale », voire, pour la moitié d'entre eux, « l'ignorent complètement », d'après le rapport établi en 1794 par l'abbé Grégoire après trois ans et demi d'enquête. La moitié des hommes et plus des trois quarts des femmes demeurent illettrés. L'oralité domine les campagnes. Cela induit, également, une forte disparité culturelle entre les couches sociales ayant ou non accès à l'écrit.

La société hiérarchisée de l'Ancien Régime s'en accommodait sans mal : en pratique, les agents de l'État, les nobles ou encore les prêtres jouaient un rôle de relais et d'interprètes entre le français et les parlers locaux. Dans le cadre du projet égalitariste et unitaire de la Révolution, en revanche, cet état de fait devient problématique. Il entre de surcroît en conflit avec sa volonté d'emporter l'adhésion populaire : comment rallier largement les esprits à un projet politique, à des lois littéralement incompréhensibles pour une grande partie du peuple ?

Ce n'est d'ailleurs pas que depuis Paris que s'exprime cette gêne à l'égard des patois. Des provinces expriment aussi de nombreuses récriminations contre le « maudit idiome », le « malheureux jargon », le « baragouin barbare » que certains perçoivent comme des obstacles à l'union nationale. Dans des régions où il était presque inconnu, apprendre le français devient une expression du patriotisme. Si les autorités révolutionnaires appellent de leurs vœux la diffusion, à terme, d'une langue unique de la nation – notamment par le biais de projets de développement de l'instruction publique –, cette situation peut dans un premier temps leur laisser espérer que les idiomes régionaux finiront par s'effacer sans heurt.

En attendant, il convient de parer au plus pressé, c'est-à-dire faire en sorte que la loi soit comprise par tous. En janvier 1790, Adrien Duport, député de Paris, et François-Joseph Bouchette, député de Bailleul, soumettent à l'Assemblée nationale l'idée de publier les textes de lois en provinces dans des brochures bilingues. Plusieurs volontaires se présentent pour participer. C'est ici qu'entre en scène, parmi d'autres, Charles-François Bouche, député d'Aix-en-Provence aux côtés de Mirabeau, qui se charge de notre traduction en provençal.

Mais l'entreprise se révèle vite semée d'embûches. Outre des problèmes administratifs – le décret émis par l'Assemblée se heurtant à la politique d'obstruction pratiquée par Louis XVI, qui tarde à apposer (ou non) sa « sanction » –, c'est surtout au niveau même des langues source et cible de la traduction que se présentent les obstacles les plus importants.

Traduire une langue en (r)évolution

Commençons par la source. Le français de l'époque révolutionnaire est en rapide et constante mutation. La question d'une révolution dans la langue, à la hauteur de la rupture historique, s'impose très vite dans les débats. Pour les révolutionnaires, des idées nouvelles demandent des mots neufs pour les exprimer, tandis que les formulations anciennes sont suspectes de perpétuer les anciens usages sociaux, de favoriser le risque d'un retour en arrière, au « ci-devant ». La Révolution est ainsi une période d'intense création de néologismes. Ses opposants ne manquent d'ailleurs pas de dénoncer ce que nous appellerions aujourd'hui, en référence à Orwell, une « novlangue ». Certaines de ces créations ont eu une vie courte (ou ne sont jamais entrées en usage), mais nombre d'entre elles ont bien intégré la langue que nous parlons encore tous les jours : les mots de nos institutions politiques bien sûr (comme « assemblée nationale » ou « centralisation »), les poids et mesures introduits par Lavoisier (gramme, litre, mètre, et leurs déclinaisons décimales), et bien d'autres tels qu'« alarmiste », « bureaucrate », « incivisme », « noyade », « populariser », « vandalisme » ou « vociférer »…

Mais si traduire suppose une équivalence entre deux mots dans deux langages, il est évident que les langues régionales (dont plusieurs n'ont alors même pas de forme écrite) ne disposent pas de termes préexistants pour des mots qui émergent à peine en français. C'est l'un des obstacles que doit affronter Charles-François Bouche.

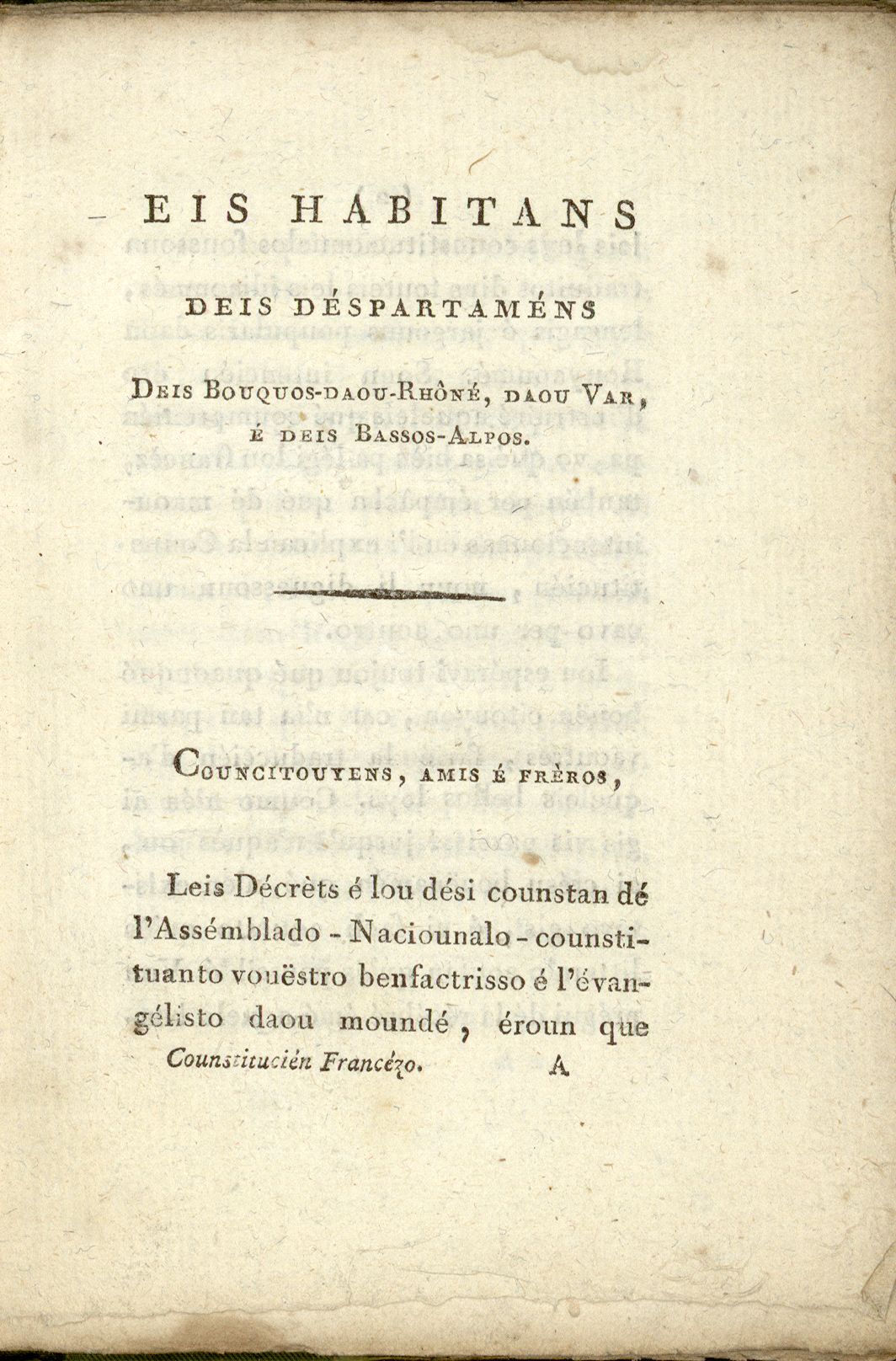

Celui-ci professe pour l'Assemblée un respect religieux. Dans la préface de sa brochure, il la qualifie de « vouëstro benfactrisso é l'évangélisto daou moundé » (votre bienfaitrice et l'évangéliste du monde). Ses opposants sont simultanément présentés comme séditieux et impies. Quant à la Constitution, il recommande aux lecteurs, non seulement de la lire avec respect et attention, mais de la faire ensuite apprendre à leurs enfants « coumo soun catheciésmé » (comme leur catéchisme). Cette sacralisation du texte républicain pousse Bouche à une traduction aussi littérale que possible (« qu'ès literalo aoutan qu'és poussiblé »). Mais cette exigence de rigueur extrême qu'il s'impose – là où certains de ses collègues font preuve de plus de souplesse – le conduit à devoir inventer de toutes pièces des termes qui « sonnent provençaux », mais n'en sont en réalité pas, pour rendre les néologismes de la langue politique, des nouvelles lois, institutions et procédures.

Définir une langue régionale

Un autre obstacle se situe au niveau de la définition même de la langue-cible de la traduction. Au début de la Révolution, les termes « langue », « idiome », « dialecte », « parler », « patois » sont employés de façon à peu près interchangeable, témoignage du flou qui règne sur la vision même de la diversité linguistique de la France. Or, si certaines langues régionales recouvrent effectivement une aire assez large de façon stable, dans d'autres cas une même étiquette sert en fait à désigner une réalité beaucoup plus mouvante et morcelée, dans laquelle chaque canton, quand ce n'est pas chaque village, a ses particularismes. Se pose donc un problème de granularité : à quel niveau s'arrêter pour déterminer ce qui relève d'un idiome ou d'un autre ?

Devant s'adresser aux habitants des Bouches-du-Rhône, du Var et des Basses-Alpes, Charles-François Bouche est ainsi bien certain que « lou patouas, per exémplé, deis Santos-Marios […] n'auouriè pa ista coumprés à Barcelouneto » (le patois, par exemple, des Saintes-Maries-de-la-Mer n'aurait pas été compris à Barcelonnette), et réciproquement. Pour résoudre la difficulté, il déclare dans sa préface qu'il va se servir « daou lengagi lou pu generalemén respéndu, aquo és-à-diré, d'aqueou qué l'on comprén partou ». Autrement dit encore, Bouche fait le choix d'un provençal artificiel, unifié, une « langue mitoyenne entre tous les jargons » pour reprendre la formule de l'un de ses collègues, le Bordelais Pierre Bernadau, qui opère de même pour le gascon.

En l'absence d'un plan commun pour toute la France, d'autres traducteurs cependant apportent des réponses différentes. Le citoyen Dugas, originaire du Tarn, met ainsi sur pied une officine à la tête de laquelle il se fait fort de produire des traductions collant au plus près des variations locales pour pas moins de trente départements méridionaux : plus d'une centaine de volumes sont réalisés en deux ans. Mais des soupçons entourent rapidement l'entreprise, et les retours des instances départementales interrogées sur la qualité des textes sont catastrophiques : seuls trois sont effectivement jugés conformes à l'idiome ! L'affaire jette une ombre sur la politique de traductions qui commence dès lors à apparaître coûteuse, inefficace, lente s'il faut faire vérifier chaque texte au niveau local, suspecte sinon.

Un constat d'échec à nuancer

En novembre 1792 – soit quatre mois après la parution de la brochure provençale de Bouche –, le rapport du député du Bas-Rhin Georges-Frédéric Dentzel sur les traductions conclut à la continuation de l'entreprise, cette fois avec l'idée d'une supervision nationale pour unifier le processus. Cependant cette organisation centrale ne sera jamais mise en place.

Au fil des mois, les particularismes linguistiques locaux sont de plus en plus souvent dénoncés soit sur le mode de la discrimination (empêchant le bas-peuple d'accéder à la culture des élites citadines), soit sur le mode de la suspicion de volonté autonomiste – ou d'intelligence avec les ennemis étrangers dans les régions limitrophes. En 1793, la France régicide est désormais confrontée à la coalition de la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Prusse, la Russie, l'Espagne… Le durcissement du régime, en retour, a pour effet secondaire de décimer ou de pousser dans la clandestinité, voire l'opposition, nombre de ceux qui assuraient naguère le rôle d'interprètes bilingues, au premier rang desquels les anciens « curés patriotes » patoisants. En mars, la Vendée se soulève ; en juin éclatent les insurrections fédéralistes à Rennes, Évreux, Lyon, Nîmes, Marseille.

Pour les « représentants en mission » (commissaires politiques) dépêchés dans les provinces par la Convention, il ne s'agit désormais plus tant de propager la Révolution que de la défendre ; et plus tant de se faire comprendre des patoisants, ni même d'introduire auprès d'eux le français, que d'abord de censurer l'expression, écrite ou orale, dans les langues locales, qui apparaissent désormais « activement » contre-révolutionnaires. En parallèle et plus pacifiquement, le développement de l'instruction publique en français est certes aussi poussé à l'ordre du jour, avec le projet de création d'un réseau d'écoles primaires ciblant en priorité les zones linguistiques identifiées par Barère comme les plus problématiques : la Bretagne, l'Alsace et la Lorraine, le Pays Basque, les Pyrénées catalanes et la Corse. Là encore, cependant, l'effervescence politique, le manque de moyens, et finalement l'avènement de Napoléon empêchent que le projet se concrétise. Du moins, dans l'immédiat. Car c'est bien vers les idéaux de Condorcet que se retourneront, un siècle plus tard, Jules Ferry et la Troisième République.

Ferdinand Brunot, premier titulaire de la chaire d'histoire de la langue française créée en 1899 à la Sorbonne, résume ainsi, dans sa monumentale Histoire de la langue française, les limites mais aussi l'influence des réalisations révolutionnaires sur le développement du français comme langue nationale :

Cette politique ne pouvait pas réussir et en effet elle a partiellement échoué. Mais d'abord les résultats obtenus par elle en dix ans dépassent peut-être ceux auxquels l'évolution spontanée avait jadis conduit en un siècle. De plus ils changent du tout au tout les conditions de cette évolution. […] Peu importe que ces idées soient un instant perdues de vue après Brumaire, et que le nouveau gouvernement semble peu se soucier de cet intérêt. L'impulsion a été donnée. […] Le langage est devenu une affaire d'État.

Ainsi, la Révolution a imposé l'idée que la nation est une société d'individus parlant la même langue sur l'ensemble de son territoire. Dans les esprits sinon immédiatement dans les faits et les institutions, il s'agit de l'un de ses acquis durables, à l'origine du paysage linguistique que nous connaissons encore à l'heure actuelle.

Pour aller plus loin :

- Textes politiques de l'époque révolutionnaire en langue provençale, édités et traduits sous la direction de Claude Mauron et François-Xavier Emmanuelli, Centre de recherches et d'études méridionales, 1984.

- La Question linguistique au Sud au moment de la Révolution française, Actes du colloque de Montpellier, réunis par Henri Boyer et Philippe Gardy, revue Lengas n°17-18, 1985.

- Ferdinand Brunot, Histoire de la langue française des origines à nos jours, T.IX/1 : La Révolution et l'Empire. Le français, langue nationale, Armand Colin, 1927. [Gallica]

- Michel de Certeau, Dominique Julia et Jacques Revel, Une politique de la langue. La Révolution française et les patois, Gallimard, 1975. (Rééd. Folio histoire, 2002.)

- Philippe Roger, « Le débat sur la "langue révolutionnaire" », dans La Carmagnole des Muses, sous la direction de Jean-Claude Bonnet, Armand Colin, 1988.

- Brigitte Schlieben-Lange, Idéologie, Révolution et uniformité de la langue, Mardaga, 1996.

- Anne Simonin, « La République en ses provinces : la traduction des lois, histoire d'un échec révolutionnaire (1790-1792 et au-delà) », dans La République en voyage, 1770-1850, sous la direction de Gilles Bertrand et Pierre Serna, Presses Universitaires de Rennes, 2013. [OpenEdition Books]

La Constitution française / La Counstitucién francézo a originellement été numérisée dans le cadre d'une commande pour le portail Occitanica.

Léopold Boyer,

chargé de projet numérique

et de valorisation à la BIS.