Docteurs ès lettres au XIXe siècle : quelques portraits

1. Pierre Fontanier, le premier docteur ès lettres

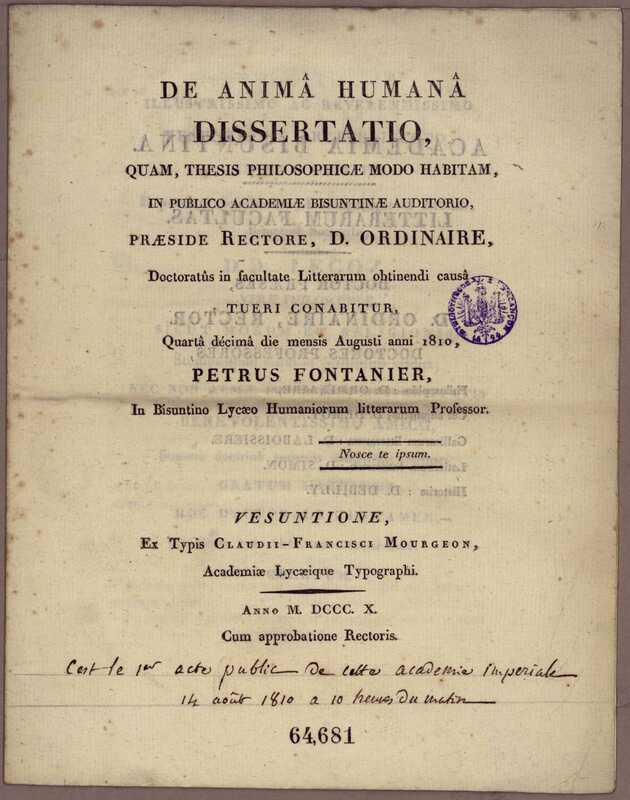

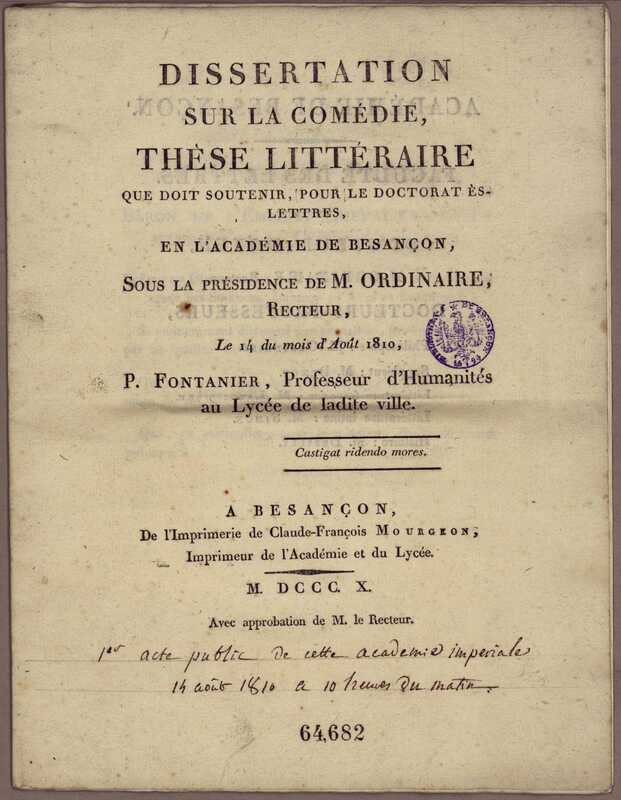

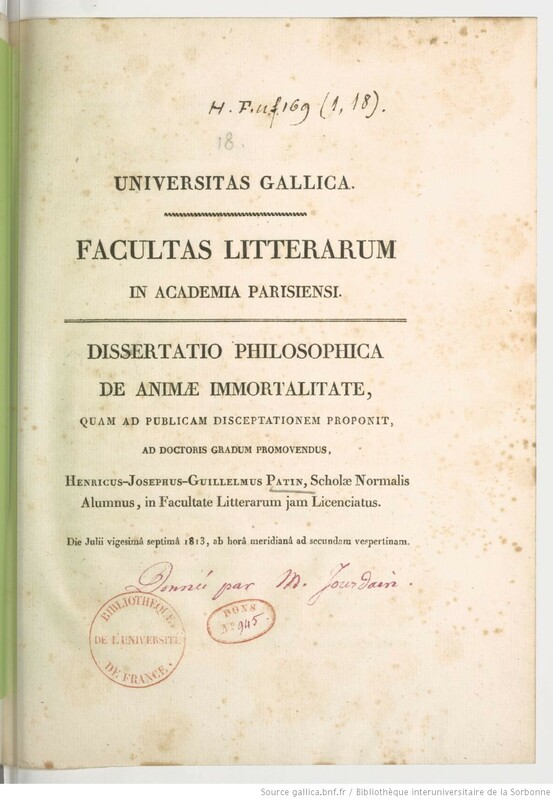

Pierre Fontanier est le premier docteur ès lettres à soutenir publiquement ses thèses : alors que 174 autres docteurs obtiennent leur titre par collation en 1810, ce quarantenaire né dans le Cantal, ancien prêtre défroqué un temps révolutionnaire, devenu professeur de lycée et bon père de famille [fig. 1], défend ses positions le 14 août, devant la faculté des lettres de Besançon tout juste installée. Le but est clair, pour cet ancien proche des montagnards : donner des gages de ralliement public et officiel au nouveau régime, pour faire oublier le passé. Ces deux premières thèses sont succinctes : sept pages pour la thèse latine, De animâ humanâ [fig. 2], consacrée à la substance de l’âme puis à ses facultés, douze pages pour la thèse française, La Comédie, son origine, sa nature, ses différentes espèces, son influence sur les mœurs [fig. 3], qui propose une classification des pièces comiques, selon leur genre, leur registre, etc., avant de s’intéresser aux outils qui permettent d’écrire une comédie, en particulier du point de vue de l’intrigue. Mais il s’agit surtout de programmes, distribués à chacun des membres de la faculté au début même de la soutenance : le nœud de l’exercice est la prestation orale du candidat, qui doit « développe[r] les théorèmes » de ses thèses – et non, comme aujourd’hui, les résumer –, au cours d’une cérémonie très formelle, devant la faculté au grand complet [fig. 4]. Les deux soutenances suivantes ont lieu à Paris, avec André-Marie Ruinet (14 février 1811) et Alexis Bintot (4 avril 1811), tous deux directeurs de pensionnats privés.

2. Le temps des thèses rhétoriques : l’exemple de Jules Michelet

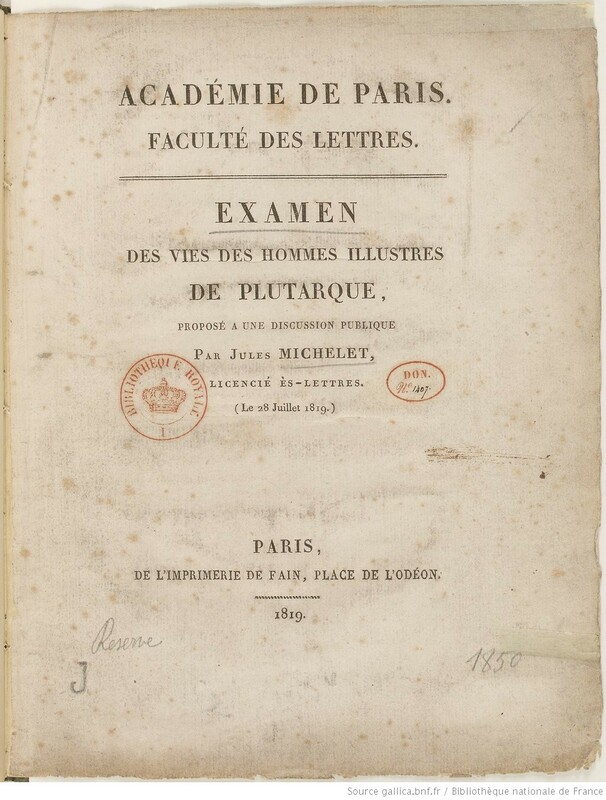

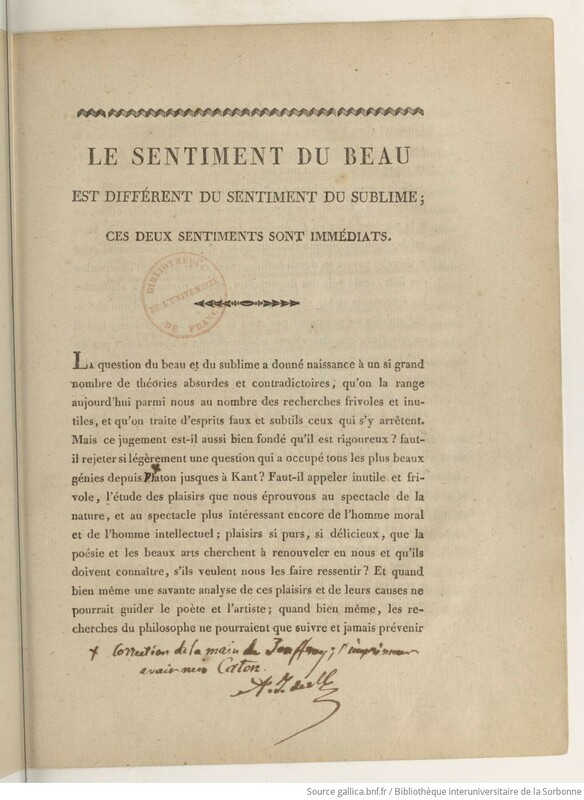

Pour les thèses françaises, l’hégémonie de la rhétorique classique et des belles lettres est presque totale jusqu’au tout début des années 1830. Les sujets peuvent être classés en trois catégories. Le plus souvent, comme celle de Pierre Fontanier, la thèse entreprend d’étudier succinctement un genre littéraire (exemples parmi d’autres De la satire, De la poésie pastorale, De l’épopée), ce qui implique de passer en revue des auteurs canoniques – presque toujours latins, grecs, ou du « Grand siècle » – en attribuant bons et mauvais points du point de vue du « goût ». Autre cas : la thèse se concentre sur l’un de ces auteurs (Homère, Sophocle, Tacite) ou l’une de ses œuvres (Le Petit carême de Massillon, Des Douze Césars de Suétone), cherchant là aussi à juger avant tout de ses qualités esthétiques et éthiques. C’est le choix que fait Jules Michelet en 1819, en proposant un Examen des Vies des hommes illustres de Plutarque qui insiste avant tout sur la dimension morale et le style de cet ensemble de biographies [fig. 5]. Enfin, plus rarement, et pour les candidats les plus portés à la spéculation philosophique, le sujet touche à l’esthétique pure, lorsque Théodore Jouffroy défend par exemple sa thèse intitulée Le sentiment du beau est différent du sentiment du sublime ; ces deux sentiments sont immédiats, en 1816 [fig. 6]. L’enjeu, pour le candidat, est à chaque fois de montrer la parfaite et totale adéquation de sa culture, et surtout de ses goûts littéraires, aux normes officielles de l’Université.

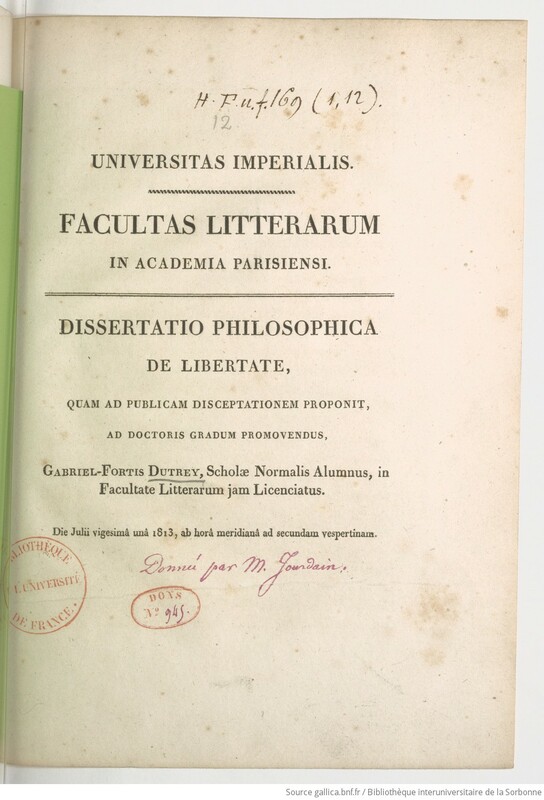

Les thèses latines ne sont guère moins diverses, et cherchent là aussi à donner des gages de connaissance des lieux communs consacrés et d’orthodoxie doctrinale : l’immortalité de l’âme est un thème habituel (8 thèses sur 184 soutenues entre 1810 et 1828 sont intitulées De Animae immortalitate ou une variation [fig. 7]), de même que la liberté (8 sur 184 entre 1810 et 1828 ont pour titre De libertate ou une variation [fig. 8]). Les généralités prudentes sont de règle, et l’espace du débat reste contenu entre héritiers de Condillac – élèves de Laromiguière à la Sorbonne – et défenseurs du spiritualisme de Pierre-Paul Royer-Collard – élèves de Victor Cousin à l’École normale.

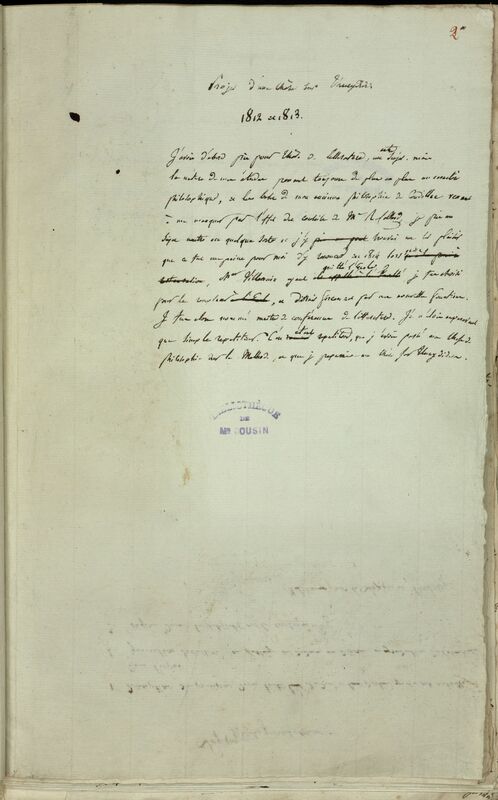

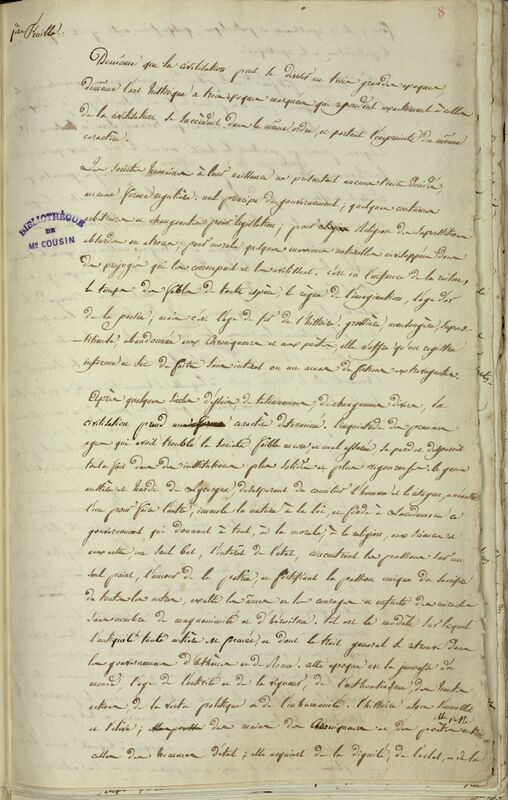

3. La thèse abandonnée de Victor Cousin

La préparation de ces thèses des premiers temps n’a laissé que peu de traces archivistiques. On peut toutefois penser que l’investissement en termes de travail n’était pas négligeable – du moins plus important que le laisserait penser la seule brièveté des textes publiés, puisqu’il s’agissait de se préparer à un débat impliquant, en théorie, la faculté au grand complet. En témoignent les brouillons préparatoires, conservés à la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, d’une thèse qui n’a jamais été soutenue : la thèse française que le jeune Victor Cousin entendait consacrer à Thucydide. Cousin a bien soutenu une thèse latine de philosophie, sur la méthode analytique de Condillac (intitulée De Methodo sive de analysi), le 19 juillet 1813, mais la transformation de ses conceptions philosophiques, liée à la fréquentation de Pierre-Paul Royer-Collard, l’amène à prendre pour thèse française un « sujet neutre en quelque sorte », comme il le précise dans la note introductive écrite bien des années plus tard [fig. 9]. Neutre dans le débat entre philosophes officiels, peut-être, mais non pas neutre en soi : si le point de départ de cette thèse est une réflexion classique sur l’écriture de l’histoire comme reflet de l’état de la civilisation [Fig. 10], Cousin doit constater que « la morale tenant à la politique par les liens les plus étroits, toute la morale de Thucydide est dans sa politique », et aborde donc des sujets proprement politiques, noircissant 111 feuillets de notes. L’analyse d’un discours d’Athénagoras (Livre VI, chap 39) le voit ainsi prendre pour modèle la constitution des États-Unis, comme modèle de « gouvernement mixte » où l’équilibre des pouvoirs est réalisé [fig. 12]. Le projet de conclusion va plus loin encore, il se fait lyrique, et Cousin s’identifie manifestement à son auteur : « Pour qu’il s’élève de grands monuments historiques, il est besoin de grands événements politiques : ces deux choses sont inséparables. [...] Or ce grand événement nécessaire pour élever un grand historien, et cet homme capable de comprendre cet événement et d’en profiter, vont bientôt paraître. La guerre du Péloponnèse se prépare en silence, et Thucydide est déjà né. » Dans tous les cas, la soutenance n’aura jamais lieu, ce que Cousin justifie par sa nomination comme maître de conférences de littérature à l’École normale ; mais on peut aussi penser que l’invasion de la France par les coalisés au début de l’année 1814, puis le retour de la Monarchie, ont pu mener le jeune universitaire à taire des réflexions devenues politiquement dangereuses, et à s’investir dans des questions d’ordre plus métaphysiques.

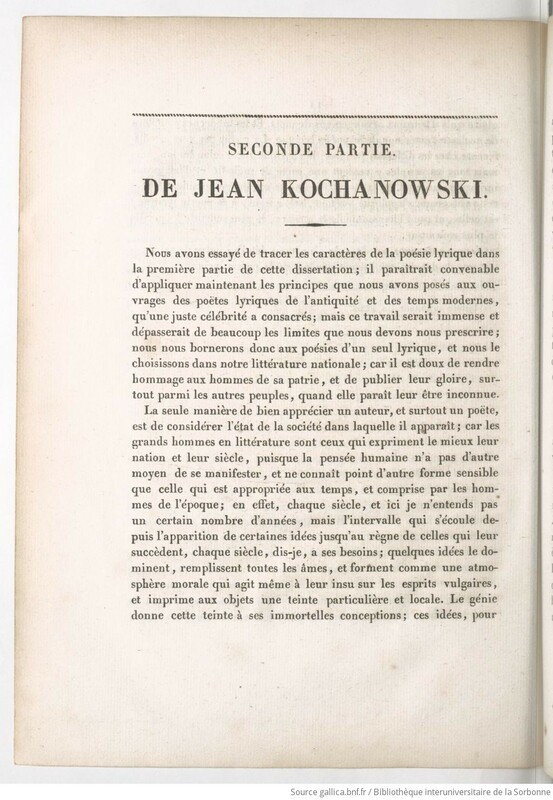

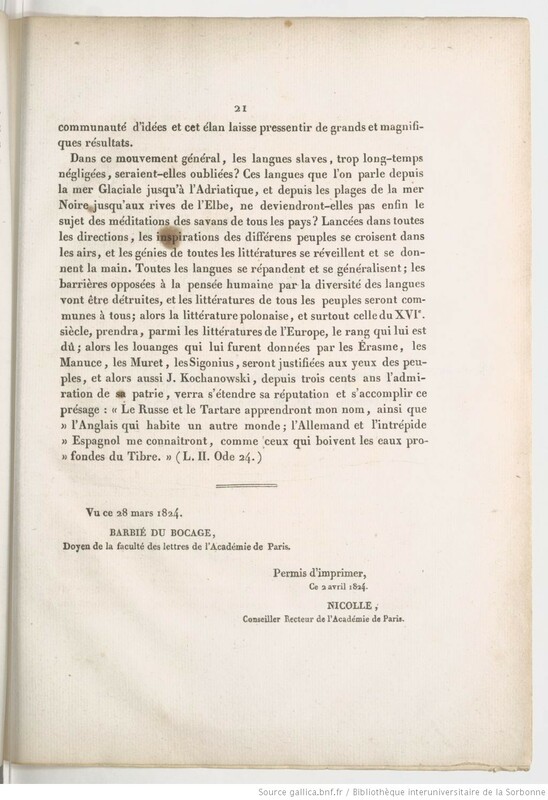

4. Les premiers docteurs ès lettres étrangers : dans le sillage de Stanisław Rzewuski

On constate que, relativement tôt, le doctorat ès lettres attire des candidats qui n’ont pas d’ambitions professionnelles dans l’enseignement public, comme Jean-Baptiste Félix Descuret, docteur en médecine, qui dès 1818 soutient ses thèses sans avoir pour autant l’intention d’enseigner. D’autres cas sont plus manifestes encore, à commencer par les étrangers qui parcourent l’intégralité du cursus, du baccalauréat au doctorat, avant de repartir dans leur pays. Le premier d’entre eux, le 21 avril 1824, est le noble polonais Stanislas (Stanisław) Rzewuski [fig. 13], le fils de l’orientaliste reconnu Wacław Seweryn Rzewuski, surnommé l’« émir Rzewuski ». Élevé à Vienne, le très jeune Stanislas soutient à 18 ans, au terme d’un séjour éducatif de trois ans à Paris, une thèse latine sur un sujet classique (De Ionica philosophia commentatio), mais aussi une thèse française intitulée De la poésie lyrique et en particulier de Jean Kochanowski, lyrique polonais : l’intention apologétique et nationaliste est manifeste, tant « il est doux de rendre hommage aux hommes de sa patrie, et de publier leur gloire, surtout parmi les autres peuples, quand elle paraît leur être inconnue » [fig. 14]. Alors que la Pologne est, depuis 1795, divisée entre la Prusse, l’Empire russe et l’Autriche, la soutenance d’un doctorat ès lettres permet ainsi à Rzewuski de participer à la construction de cet humaniste du XVIe siècle en écrivain national, moyen pour que « la littérature polonaise […] [prenne], parmi les littératures de l’Europe, le rang qui lui est dû » [fig. 15]. Rzewuski rentre en Pologne, où il devient officier d’artillerie, s’engage dans l’insurrection de Novembre contre la tutelle russe, et décède en 1831 ; mais le flambeau est repris à partir de 1832 par son compatriote Adam Mickiewicz, qui tressera des lauriers à Kochanowski dans ses cours au Collège de France, où il est élu en 1840.

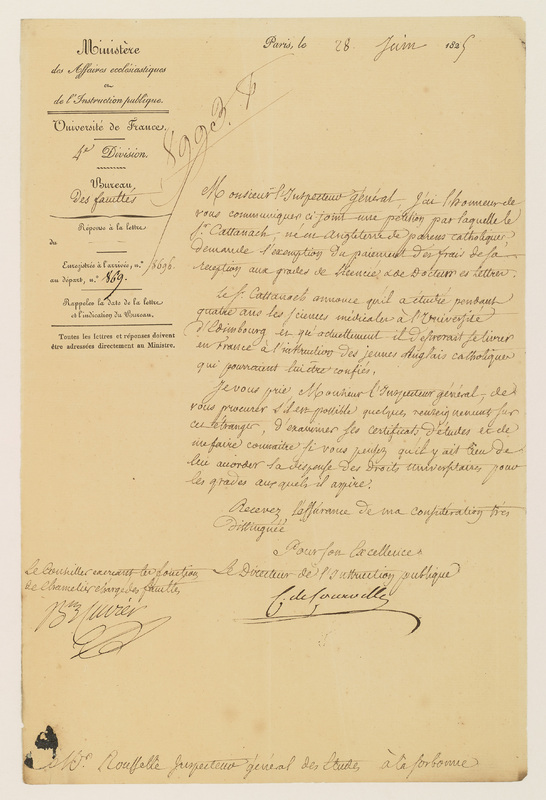

L’année suivante, en 1825, l’anglais John Cattanach d’Alnwich obtient à son tour le doctorat, à 34 ans : de confession catholique, il ne peut étudier dans les universités anglaises, alors même qu’il veut s’engager dans l’enseignement. Le projet qu’il présente au grand maître, l’évêque d’Hermopolis Denis Frayssinous, pour obtenir une dispense de frais et l’exemption de la thèse française, est abouti : « Ce n’est que le grade de docteur qui me munirait d’une considération assez forte pour qu’on voulût bien me confier des élèves que je ramenasse [sic.] en France, pour y faire leur éducation. C’est ainsi que je voudrais commencer par être précepteur particulier en ce genre là tout en espérant que je serais un jour en état d’établir une pension à Paris, pour mes compatriotes et spécialement pour les catholiques britanniques. » [Fig. 16] Avec le soutien du Conseil royal de l’instruction publique, Cattanach obtient à la fois la remise de droits d’examen et de droits de sceau demandée et, fait unique, l’autorisation de se limiter à une thèse latine, De beatitudine. Enfin, en 1827, le hollandais Antonius Alexius Josephus Meylink, obtient à son tour le titre, à 30 ans, après un séjour de deux ans à Paris ; il retourne aux Pays-Bas la même année, entreprenant des études de droit à Gand et Leyde, devenant un bourgeois très établi, avocat très renommé de La Haye puis parlementaire.

5. Les innovations académiques des années 1830 : Henri Monin et Edward Barry

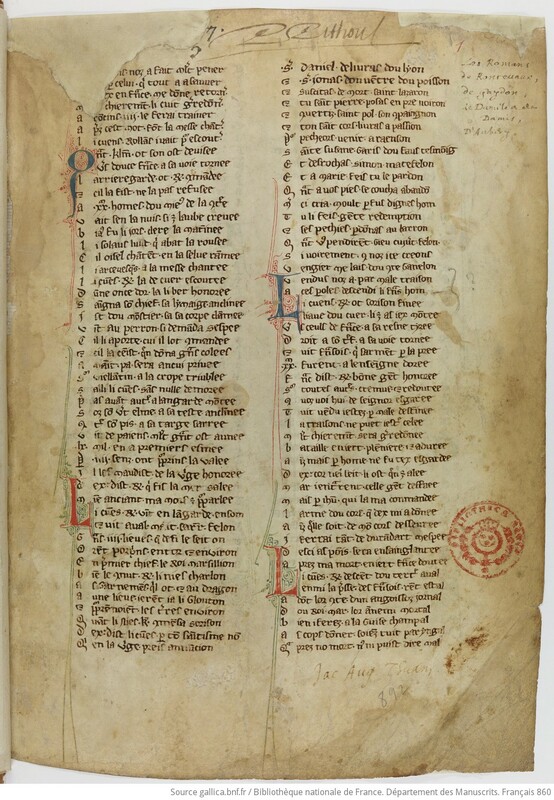

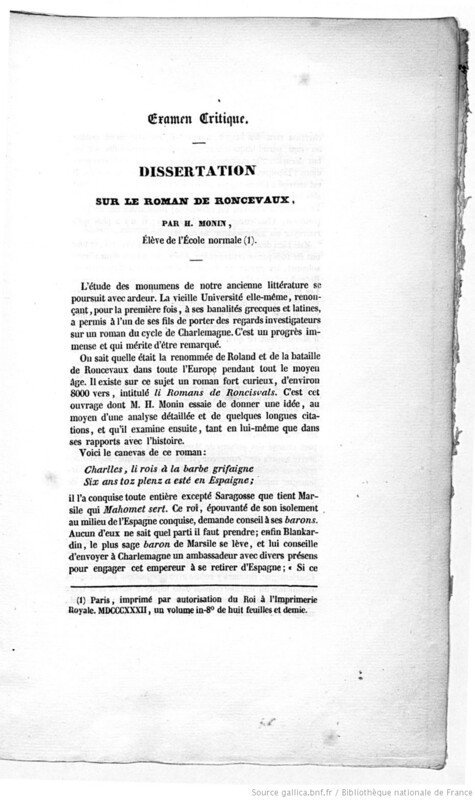

Le début des années 1830 voit les thèses s’émanciper progressivement des cadres disciplinaires imposés par le Premier Empire. Puisque les décrets napoléoniens n’ont pas pris la peine de préciser ce qui est entendu au juste par « philosophie » ou « littérature ancienne et moderne », et tirant parti de la nouvelle donne libérale, les sujets se diversifient. Cela permet en particulier l’apparition de thèses françaises proprement historiques, en lien avec la création de l’agrégation d’histoire et de géographie en 1831, en sus des agrégations de philosophie, de lettres et de grammaire. Louis-Henri Monin est ainsi le premier à fonder sa thèse sur des manuscrits originaux et alors inédits, conservés à la Bibliothèque royale (MSS 7227/5 [Fig. 17] et 254/21) : il propose la première analyse de la Chanson de Rolland, appuyée sur l’édition partielle d’un texte jusque-là considéré comme perdu. Monin cherche en particulier à savoir s’il s’agit là d’une œuvre littéraire en soi ou d’un poème formé peu à peu, à partir de traditions populaires. Francisque Michel, dans une revue à grand tirage, Le Cabinet de lecture, félicite alors « la vieille Université » d’avoir renoncé, « pour la première fois, à ses banalités grecques et latines », en permettant « à l’un de ses fils de porter des regards investigateurs sur un roman du cycle de Charlemagne » [Fig. 18]. De fait, l’édition de cette thèse par l’Imprimerie royale montre le soutien officiel apporté à ces nouvelles pratiques. Si la thèse de Barry [Fig.20], consacrée au cycle de Robin Hood et soutenue la même année, ne mobilise pas de sources inédites, elle se consacre à des problématiques proches, s’intéressant à la littérature populaire, plus précisément aux transformations d’un même thème « aux diverses époques de la vie poétique d’un peuple ». Dans la brèche qui s’ouvre alors entrent aussi la thèse de Jules-Augustin Fleury, Des Pelasges, qui s’intéresse aux premiers peuplements de la Grèce, ou celle d’Henri Wallon, Du droit d’asyle, en 1837, consacrée à l’histoire de ce droit depuis l’Antiquité, en particulier à sa défense par l’Église jusqu’à son abolition par François Ier, ou en 1838 les thèses de Julien-Marie Lehuërou, De l’établissement des Francs dans la Gaule et du gouvernement des premiers Mérovingiens jusqu’à la mort de Brunehaut, de Pierre-Joseph Varin, De l’influence des questions de races sous les derniers Karolingiens. Ce courant s’inscrit dans une conjoncture culturelle plus large : le mouvement romantique joue alors un rôle important dans la réhabilitation du Moyen Âge, considéré comme le temps héroïque par excellence, le lieu des origines nationales.

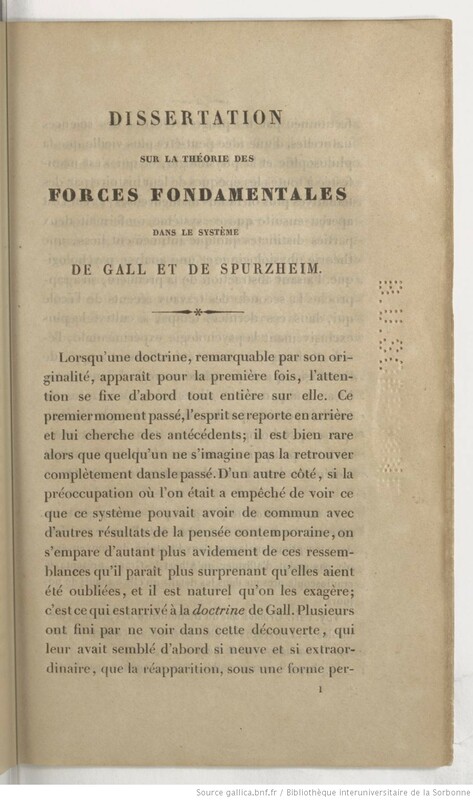

La philosophie suit un peu plus tard la même trajectoire, avec la soutenance de thèses françaises – et non latines – sur des sujets philosophiques sortant des sentiers battus, tout d’abord sous un angle historique comme Pierre-Benjamin Lafaist (ou Lafaye) avec Sur la philosophie atomistique, soutenue en 1833 (et elle aussi éditée par l’Imprimerie royale), qui cherche à reconstruire le système de Leucippe et Démocrite, à le comparer avec l’école éléatique – sans s’y rallier, mais en concluant sur le fait qu’« ils ont bien mérité de la science ». Charles Bénard suit la même perspective, mais avec une thèse concernant des théories alors actuelles, en rédigeant une Dissertation sur la théorie des forces fondamentales dans le système de Gall et de Spurzheim, c’est-à-dire sur la phrénologie, dont il s’agit d’isoler les principes fondamentaux [fig. 21]. Certains enfin osent des propositions conceptuelles nouvelles : c’est le cas d’Antoine Charma à Caen dès 1831, avec son Essai sur le langage, mais surtout de la thèse intitulée De l’habitude, soutenue à Paris par Félix Ravaisson en 1837 [Fig. 22], et rapidement célèbre. Suivent cette voie la thèse Sur la légitimité de la faculté de connaître de Francisque Bouillier ou encore les Considérations philosophiques sur l’art d’Edgar Quinet en 1839.

6. Vers l’orient : Ernest Renan

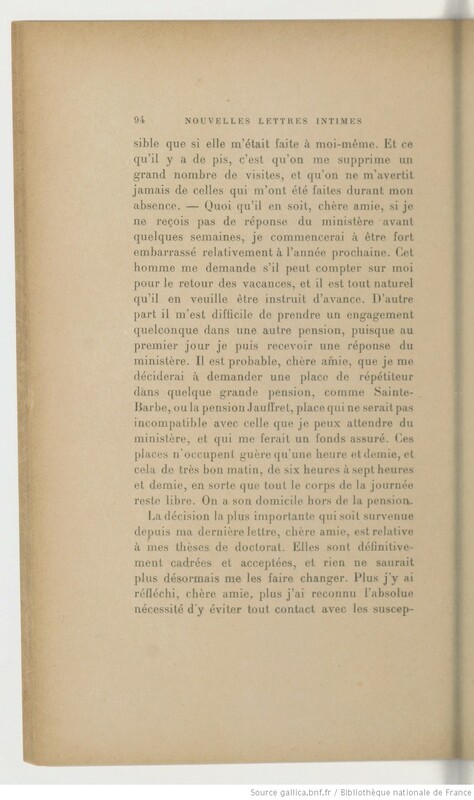

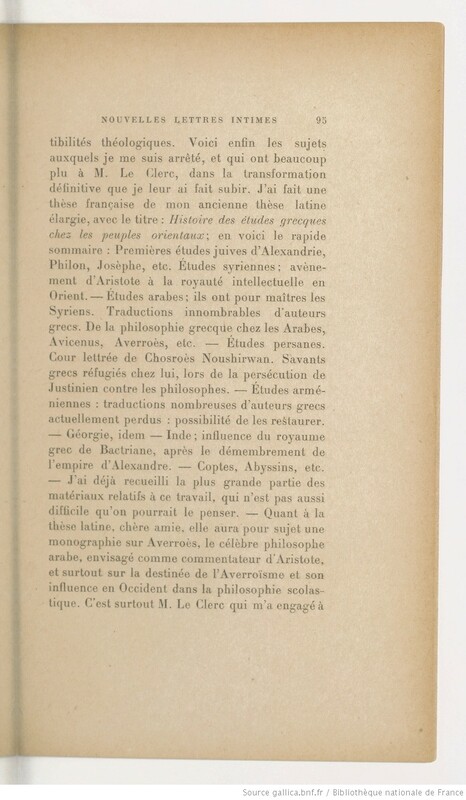

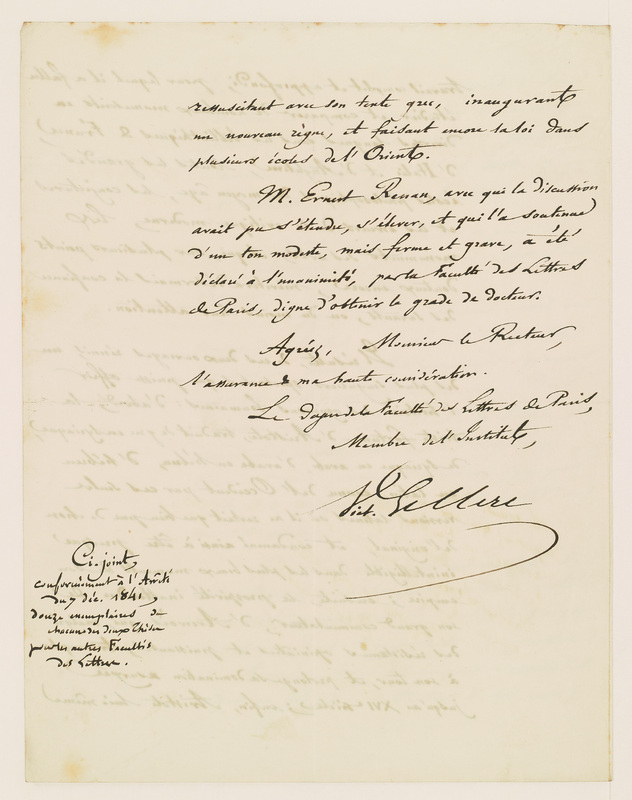

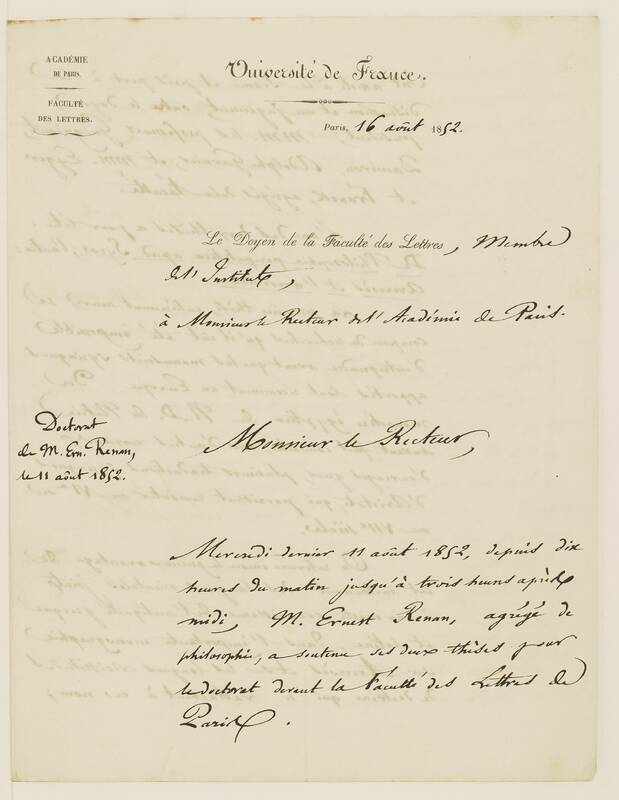

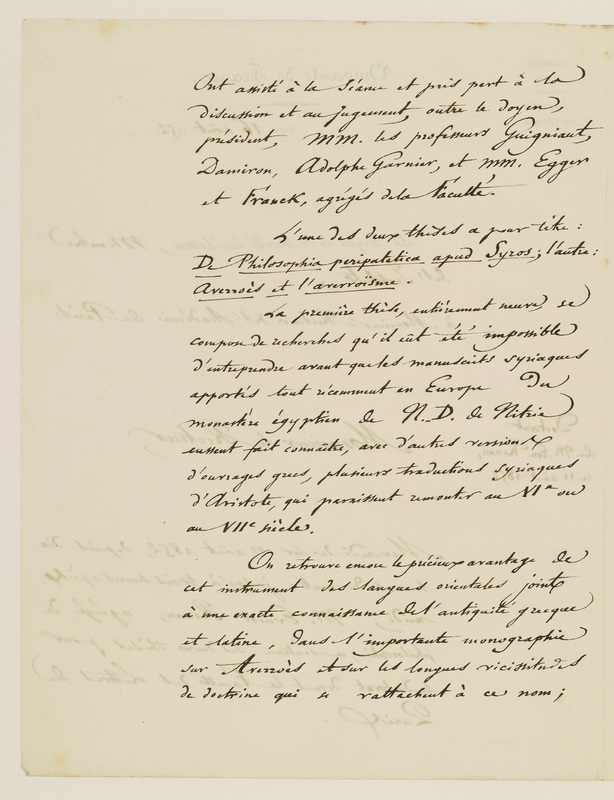

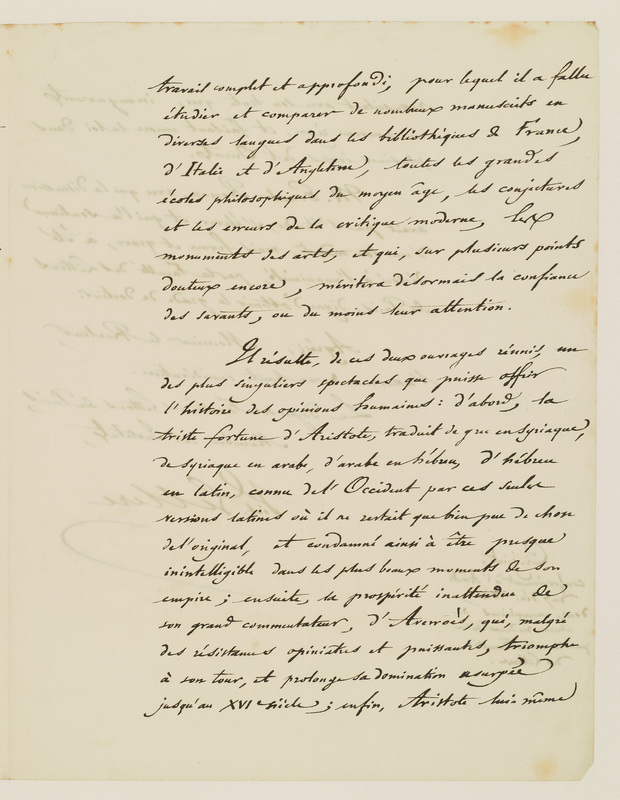

Dans le sillage des innovations des années 1830, entérinées par la réglementation en 1840 qui autorise chaque candidat à choisir le sujet de ses recherches « d’après la nature de ses études, et parmi les objets de l’enseignement de la faculté », se multiplient les thèses consacrées à des sujets aux limites de la culture classique – la liberté offerte aux candidats étant tempérée par l’espace des carrières possibles. On peut prendre comme exemple les travaux du jeune Ernest Renan [Fig. 24], dont on peut suivre les hésitations grâce à sa correspondance avec sa sœur Henriette. Déjà engagé dans l’étude des langues orientales, il se présente au doyen Joseph-Victor Le Clerc, avec qui il fixe des sujets selon trois critères : « 1°[...] prendre un sujet dans la région de [ses] études orientales », puisqu’il a alors commencé l’étude du sanscrit et du persan, à la suite de son apprentissage de l’hébreu, du syriaque et de l’arabe commencé en 1843, « 2°de le faire pourtant accessible à la faculté, qui ne s’occupe que d’études classiques, et de le prendre par conséquent limitrophe entre l’Orient et la Grèce ; 3° de ne pas choquer trop ouvertement l’orthodoxie. » [fig. 25 et 26]. Plus prudent que le doyen, convaincu de « l’absolue nécessité d’y éviter tout contact avec les susceptibilités théologiques », il décide finalement de proposer une thèse française large et transversale, qui serait intitulée Histoire des études grecques chez les peuples orientaux, et une thèse latine sur Averroès, respectant les canons d’une histoire de la philosophie érudite telle que la défend alors Victor Cousin. La soutenance n’a lieu que cinq ans plus tard, le 11 août 1852, ce qui montre à quel point les exigences se sont élevées pour les candidats à la carrière universitaire. Entre temps, les travaux sur Averroès et l’averroïsme se sont tant développés qu’ils sont devenus le sujet de la thèse française, manière de se positionner plus encore comme érudit, et non comme rhéteur à la désormais ancienne mode – et de fait le doyen loue un « travail complet et approfondi, pour lequel il a fallu étudier et comparer de nombreux manuscrits en diverses langues » – Renan tire en particulier profit d’une mission en Italie pendant huit mois, en 1849-1850. Dans la même lignée, L’Histoire des études grecques chez les peuples orientaux est remplacée par une thèse latine, De Philosophia peripatetica apud Syros, fondée sur les manuscrits syriaques du monastère « des Syriens », ou Deir al-Surian, dans le désert de Nitrie, achetés par le British Museum entre 1839 et 1851 – et que Renan a pu étudier grâce à une mission en 1851.

Fig. 25 : Renan, Ernest. Nouvelles lettres intimes : 1846-1850 (4e édition). Paris : 1923. Lettre du 19 mai 1847, pp. 89 et 90. Bibliothèque nationale de France. En ligne sur Gallica.

Fig. 26 : Renan, Ernest. Nouvelles lettres intimes : 1846-1850 (4e édition). Paris : 1923. Lettre du 1er juillet 1847, pp. 94-96. Bibliothèque nationale de France. En ligne sur Gallica.

Fig. 27 : Rapport du Doyen Victor Leclerc sur les soutenances d’Ernest Renan. 16 août 1852. Archives nationales, F/17/4660

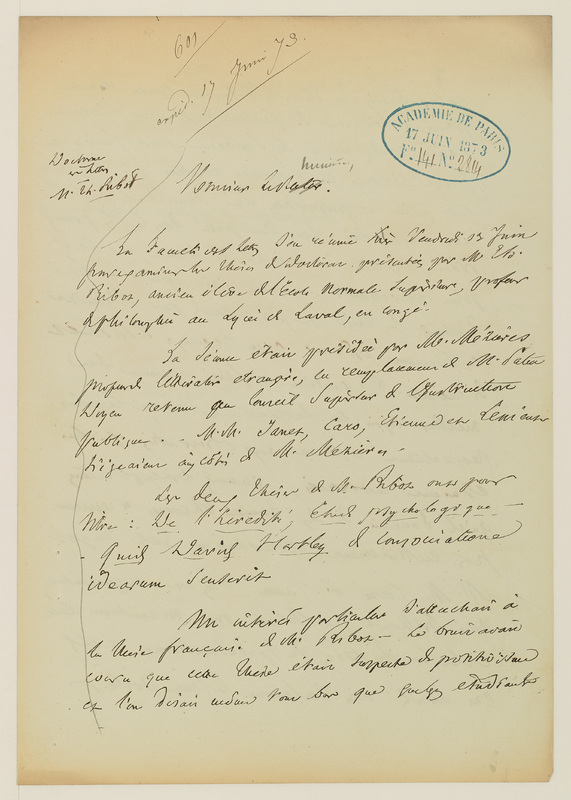

7. « Soutenir » la psychologie expérimentale : Théodule Ribot

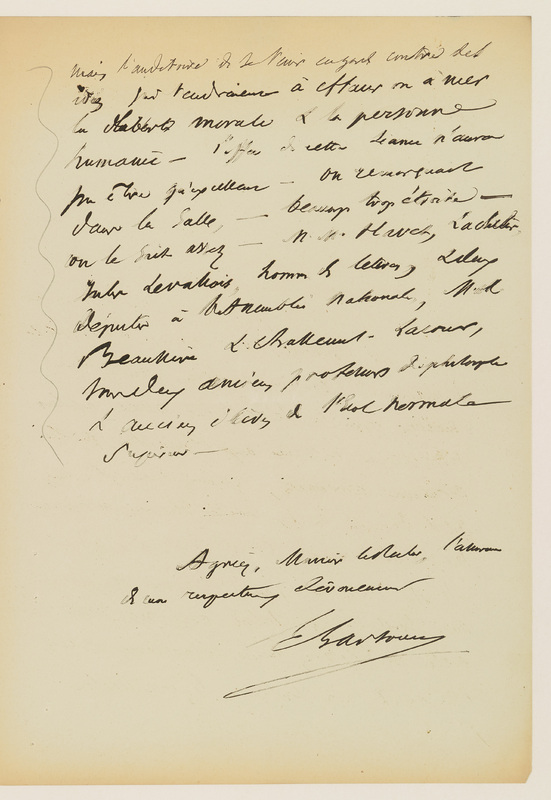

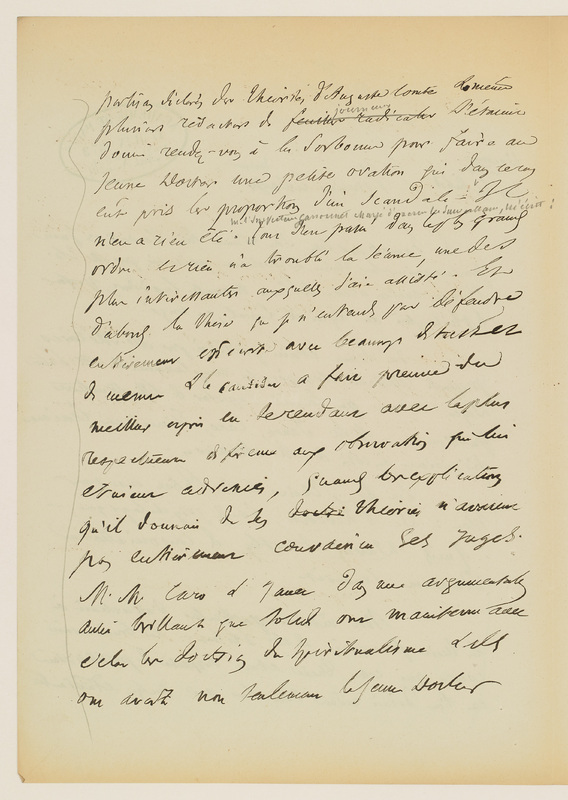

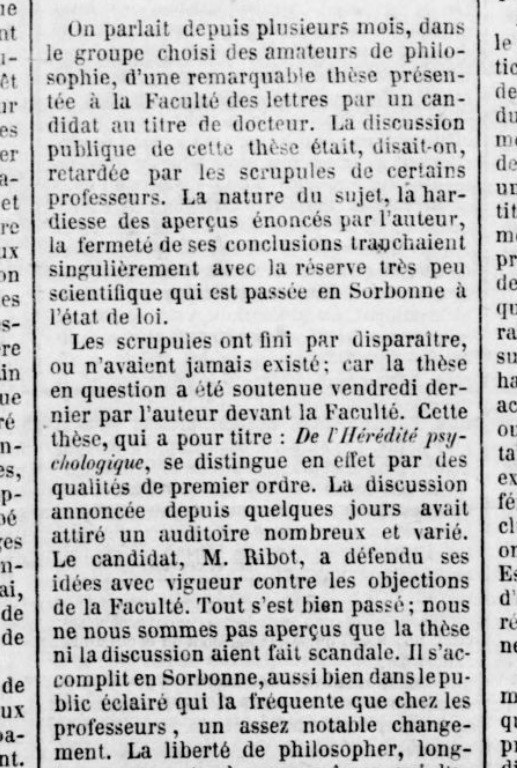

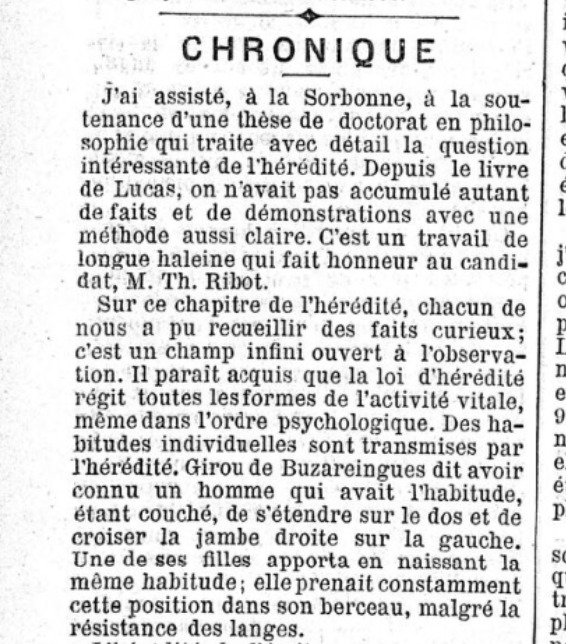

L’importance des thèses de doctorat dans la vie intellectuelle devient telle, à partir des années 1850-1860, que les soutenances deviennent des événements publics parfois très courus, mettant en scène les débats les plus actuels. À mesure que l’impératif de nouveauté se fait de plus en plus fort, les thèses deviennent des indicateurs pertinents pour suivre l’introduction de nouvelles tendances intellectuelles dans le cadre universitaire. Exemple parmi bien d’autres : la thèse française que présente en juin 1873 Théodule Ribot [fig. 28] sur L’Hérédité : étude psychologique sur ses phénomènes, ses lois, ses causes, ses conséquences est avant même la soutenance « suspecte de positivisme », ce qui laisse craindre que des étudiants « partisans déclarés des théories d’Auguste Comte » ne se soient « donné rendez-vous à la Sorbonne pour faire au jeune docteur une petite ovation qui dans ce cas eût pris les proportions d’un scandale » (rapport de soutenance, Archives nationales, AJ/161/356). S’il n’en a rien été, le débat entre Ribot, praticien de la psychologie expérimentale, et ses juges Elme Caro et Paul Janet, héritiers de Victor Cousin et tenants du spiritualisme, a tout de même rempli la salle des actes de la Sorbonne de spectateurs, attirant étudiants, hommes de lettres et députés. Elle est chroniquée par la presse, par exemple dans la République française du 18 juin [fig. 30] ou Le Temps du 20 juin 1873 [Fig. 31]. La thèse de Ribot tranche, de fait, avec les thèses dominantes dans l’Université : il défend l’idée que la loi biologique de l’hérédité s’applique aux phénomènes physiologiques mais aussi aux phénomènes mentaux, et que dès lors les méthodes de la psychologie doivent avant tout être empiriques, expérimentales, et non fondées sur l’introspection – il obtient ainsi en 1888 au Collège de France une chaire de « psychologie expérimentale et comparée ». À sa suite, d’autres thèses de « philosophie expérimentale » sont soutenues, posant les bases de l’affirmation de la psychologie comme nouvelle discipline, avec celles d’Alfred Espinas sur les Sociétés animales en 1877, qui se veut de « psychologie comparée », de Victor Egger en « psychologie descriptive » sur La parole intérieure en 1881, ou encore de Pierre Janet sur L’automatisme psychologique en 1889, qui se veut « essai de psychologie expérimentale ».

Fig.29 : Rapport de l’inspecteur Hilaire Garsonnet sur les soutenances de Théodule Ribot, 17 juin 1873, Archives nationales, AJ/16/356

8. « Cette volubilité si désastreuse » : Charles Seignobos

Si l’innovation et la rigueur scientifique prennent une part importante, et même centrale, dans le jugement des thèses de doctorat, il ne faut pas croire que l’institution se désintéresse pour autant du savoir-être des candidats. Au contraire, par le truchement des rapports écrits par doyens et inspecteurs, la soutenance devient l’occasion de décrire finement l’habitus du futur docteur, d’en peindre un portrait non seulement intellectuel, mais aussi physique et moral – autant d’éléments qui sont ensuite pris en compte par l’Administration dans la régulation des carrières.

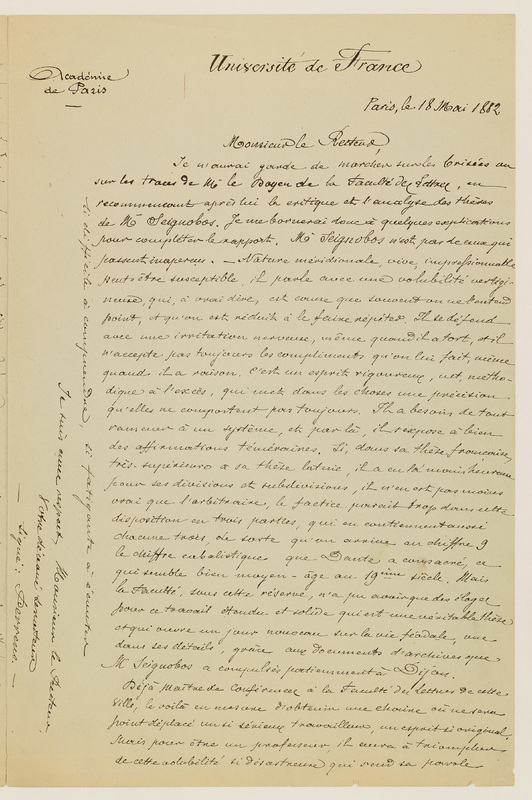

On peut prendre comme exemple le rapport écrit par l’inspecteur François-Tommy Perrens à propos de la soutenance de Charles Seignobos, ancien élève de l’École normale supérieure, reçu premier à l’agrégation d’histoire en 1877, qui revient en France après deux années passées en Allemagne grâce à une bourse, entre 1877 et 1879, pour soutenir ses deux thèses le 29 avril 1882, De indole plebis Romanae apud Titum Livium et Le régime féodal en Bourgogne jusqu’en 1360. Il est alors depuis trois ans maître de conférences d’histoire à la faculté des lettres de Dijon : la mission officieuse que lui a confié le ministère (qui utilise à cette occasion un statut récent, les maitrises de conférences des facultés étant apparues en 1877) est de tenter d’acclimater dans une faculté extra-parisienne – et donc sans le soutien de l’École pratique des Hautes études – l’enseignement par le séminaire, qu’il a pu observer en Allemagne. Le jury regroupe alors les ténors de l’histoire à la Sorbonne : outre le doyen Auguste Himly, on y compte Numa-Denis Fustel de Coulanges, Ernest Lavisse, Henri Pigeonneau, Alfred Rambaud, Jules Zeller, mais aussi Alexandre Beljame, premier professeur de langues et littératures anglaises à la faculté des lettres (ce qui s’explique sans doute par le sujet et la période de la thèse, liés à la Guerre de Cent ans et donc à la présence anglaise en France). Le rapport du doyen semble particulièrement sévère tant sur le contenu des deux thèses que sur les qualités oratoires du candidat. L’inspecteur Perrens est plus précis encore : « Nature méridionale, vive, impressionnable, peut-être susceptible, il parle avec une volubilité vertigineuse qui, à vrai dire, est cause que souvent on ne l’entend point, et qu’on est réduit à le faire répéter. » Mais Perrens ajoute : « C’est un esprit rigoureux, net, méthodique à l’excès, qui met dans les choses une précision qu’elles ne comportent pas toujours. » Malgré ses difficultés d’expression, et malgré de sévères critiques sur sa thèse latine, Seignobos obtient « la mention de l’unanimité », soit la mention la plus élevée : les qualités de son travail, en cohérence avec la politique ministérielle de soutien à la recherche érudite, ont su en faire oublier les défauts : être un « sérieux travailleur » fait oublier cette « volubilité si désastreuse ».